益子林業のブログ

-

自然材工房さんの完成現場へ伺いました 2025.11.18

-

とちぎ八溝杉を製材・販売する益子林業です。

令和7年11月14日(金)、さいたま市で建築会社を営む”自然材工房”こと(有)安田工房さんの完成住宅の見学に伺いました。

安田さんとは20年来のお付き合いで、NPO法人森と家を結ぶ会でも一緒に活動させて頂いております。

やみぞ杉の植林体験会や伐採見学会、児童養護施設の修繕ボランティアなど、CSR活動にも積極的な方です。

現在は殆どの住宅が、耐震強度を確保するために合板などの新建材を面材として使用しますが、安田さんは住宅を自然素材で造ることをとても大切していて、接着剤を使っていない”どんとパネル”を面材として使用するほど徹底しています。まさにオーガニックな家づくりしている超自然派志向の建築家です。

今回伺った住宅のお施主さんは、岩槻市で江戸時代から和菓子店を営む田中屋本店の店主をされています。

ご夫婦で自らお菓子を作られていて、特にお団子は人気商品です。この日も午後3時に伺った時には全ての種類が売り切れでした。

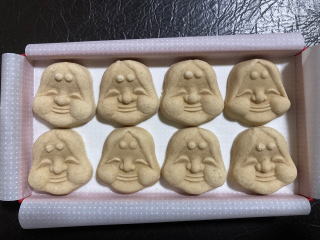

現場はもともと田中屋さんの蔵があった場所で、蔵を取り壊して2世帯住宅を新築しました。蔵を取り壊す際に中の物を処分していると、正に江戸時代に作られたと思われるお菓子の型が見つかりました。

お施主さん曰く、桜の木で造られているそうで、当時の職人さんが手彫りで作ったものです。作ったまま使用されていなかったようで、保存状態がとっても良いものでした。早速この型を3Dプリンターで複製し、落雁(らくがん)を販売し始めたとのことです。

この落雁は生姜が効いており、そのまま頂いても美味しいですが、紅茶に入れてもまた美味しい代物です。

さらに手彫りの型で作ってあるので、おかめの表情が全て違うのがとっても癒されます。当時の職人さんの手作りの豊かさが伝わってくるんです。

さて、本題に入りますが、自然材工房のコンセプトがそのまま表現されていて、中に入ると空気がとっても美味しいと感じました。

外部よりも中の方が空気がキレイと感じるのは、正に木材を始めとする自然素材で造られているからでしょう。

床はとちぎ八溝杉の4000×30×240(働き幅)で、壁は自然素材の塗り壁と杉の羽目板貼りです。

天井はクロスですが和紙が貼られていて、和紙と和紙のつなぎ目がビニールクロスにはない独特なもので素朴な安心感を感じました。

階段も、とちぎ八溝杉の無垢材で造ってあり、大工さんの技術の高さが伺えました。吹き抜けの手摺もデザインがお洒落なのと、とめがとっても美しく納められていたのに感銘を受けました。

キッチンも造作で、一緒に見学した㈱オーガニックスタジオの田中社長と(有)伴工務店の伴社長も興味深そうに覗き込んでいらっしゃいました。

着工当初は、(ご夫婦のはもともと見学会に協力的でしたが、)お母様は自宅を他人に見せることに戸惑っていたそうです。しかし、工事が進むにつれて「こんなに素敵なのだから、どうぞ多くの人に見せてあげてください」と仰ってくれたとのエピソードを伺って、建築家と職人さんの真摯な思いがお母様に伝わったのだろうなっと思いました。

この自然材工房こと(有)安田工房さんは、現在オーガニック志向の方々に注目されていて、すぐに次の物件が着工する予定です。大切に時間をかけて造る家なので順番をお待ち頂くことになるかと思いますが、その価値は十分にあると思いました。

また、大宮でのお食事もとっても美味しかったです。安田さん、田中さん、伴さん、お付き合いいただきましてありがとうございました。

- 【次の記事へ】 【前の記事へ】